應部分讀者要求,在瑞恩資本RyanbenCapital公眾號內回復”BIO“或”生物科技“,可獲取18家未盈利生物科技公司招股書。

5月26日,港交所香港生物科技線上研討會

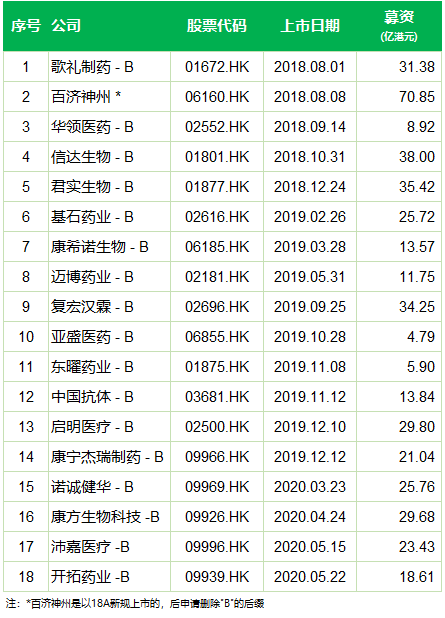

未有盈利生物科技公司上市成新生態,新規實行兩年,已有18家上市

香港交易所(00388)上市主管陳翊庭在生物科技網上研討會表示,港交所自2018年進行上市改革,容許尚未有盈利或收入生物科技企業在港上市,至今已有18間未有收入的生物科技公司上市,集資達440億港元,佔總募資額約7.3%,部分公司再進行增發,額外集資270億元。料日後有更多同類公司上市,而生物科技成為一個新生態。

陳翊庭提到,已上市的生物科技企業從事不同範疇,包括製藥、生物科技、醫療設備等,投資者有更多元化的投資機會。新冠肺炎爆發,當中亦有部分企業研發新型冠狀病毒疫苗。部分企業上市後,亦有進行融資,為業務發展尋找新資金。

陳翊庭認為,香港市場開始建立圍繞生物科技企業新規的生態系統,將有更多專業人士分析板塊,有助提升行業質素及可持續發展,港交所會不時檢視規則,包括早前發出更新指引。

港交所:生物科技發展日新月異有必要思考潛在監管轉變

港交所上月底刊發有關未有收益生物科技公司新指引材料(香港交易所: 更新「未有收益的生物科技公司」指引材料),提及有關公司應考慮在上市文件中加強披露內容,包括產品競爭形勢及目標市場、與主管當局通訊等。

上市部首次公開招股審查助理副總裁張薇說,指引要求准發行人在上市文件中披露研發失敗可能對公司前景造成的不利影響,並非過分苛刻,而是因為香港散戶多,要令投資者了解當中風險。

上市部首次公開招股審查助理副總裁藍柏齡則指,生物科技板塊發展日新月異,人類未來或要面對新型疾病及全新治療技術,港交所有必要思考潛在監管模式的改變,更新指引為準發行人及市場提供更清晰的上市及披露規定。

他承認,上市規則有關生物科技公司的第18A章,未必完全涵蓋所有因應市場演變而衍生的漏洞,但目前是時候提高投資者對板塊的認知。

對於目前本地上市的生物科技公司的估值是過高還是過低,藍柏齡指,監管機構不會評論上市公司的估值。

疫情刺激生物科技股表現

自新冠肺炎爆發以來,諾誠健華、康方生物、沛嘉醫療、開拓葯業4家生物科技公司登錄港股,且備受追捧。清池資本創始人及首席投資官李彬在港交所研討會表示,新冠肺炎事實上是一個提醒訊號(wake up call),疫情令醫療健康行業吸引全球投資者的目光,不單港股,美股生物科技公司也表現特出,因市場認識到該類公司可提供的巨大價值,他相信未來將有更多資金湧向醫療健康領域。

生物科技股定價趨合理

現時香港上市生物科技公司表現分化。李彬指,港股生物科技股價格發現機制已逐漸成熟,2年前投資者甚至不理解股份升跌背後的原因,但現時情況已大為改善,此外即使禁售期過去,相關股份股價也沒有出現大幅波動,反映市場更為理性。

啟明創投主管合伙人梁穎宇則指,兩年前上市制度改革初期,首批上市股份的表現並不理想,也未如投行預期出現溢價(premium),但2018年底信達生物以更合理估值上市,投資者收穫可觀回報,此後生科股估值更趨向合理,並吸引更多公司來港上市。

生物醫療領域是資本爭先搶奪的稀有資源

摩根士丹利健康醫療部門表示,生物醫療相關領域是目前資本市場最為活躍的資產,也屬於資本爭先搶奪的稀有資源。康方生物和沛嘉醫療發行後都獲得了個人和機構投資者的超額認購,超額規模分別達到了600倍和1000倍。投行在企業IPO之後,仍在尋求企業持續融資帶來的機會。

但一些投資人警告全球宏觀經濟環境的不確定性將給市場帶來的挑戰。啟明創投主管合伙人梁頴宇表示:「現在的市場是一個很好地檢驗企業實力的試驗地。」

恆指公司:生物科技公司成交仍然偏低

恆指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄指,目前未有盈利生物科技公司成交仍然偏低,主要由於投資者難以評估公司的市盈率及估值。

黃偉雄出席一個論壇時指,要評估這類公司的估值,投資者需要了解公司成功研發產品的機會,以及產品未來可為公司帶來多少增長,但一般散戶不是科研專才,要加強教育才能帶動成交量上升。

黃偉雄提到,市場對已上市的生物科技公司估值極不對稱,一半跌破招股價約70%,另一半則可以較招股價升逾一倍,恆指公司有就相關企業建立指數,當中可交易籃子已剔除規模較細、成交量較低的公司,為投資者風散風險。

版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。

生物科技公司在香港上市,只是剛剛開始,港交所將加推ETF等產品

香港 IPO中介機構排行榜 (過去24個月:2018年5月-2020年4月)