一、CEO的職責

-

市場的客觀環境和即時動態就是「天時」 -

2018年三大資本市場集中推出一系列改革 2月初,美國紐交所修改上市流程,允許獨角獸直接上市 3月30日,中國證監會允許符合條件的獨角獸公司 IPO 或發行 CDR 4月30日,香港聯交所新上市規則生效,允許「同股不同權」公司在港上市

-

不同資本市場對行業、商業模式的偏好

-

市場投資者的整體風格是偏保守還是進取?

-

所在行業整體的成長現狀、市場的關注度、龍頭公司的上市節奏

-

公司的基本面表現,業務指標、財務指標是否達標,未來持續增長的可能性

-

募集資金的用途(債務使我們陷入脆弱,無債一身輕)

CEO 必須想清楚:

-

美股、港股市場偏好不同行業 -

紐交所為富有經驗的投資者提供一個非常良好的渠道 美國投資者是美國、香港兩地資本市場最大比例的投資者 美國二級市場交易的主流基金規模超過54.4%的基金規模小於10億美元;香港二級市場交易的主流基金規模超過60%為超過20億美元的大型基金(大型基金一般買賣大公司的股票,小公司不太容易受到關注)

流通性的問題

-

在市場流通的股票比例設置,大公司和小公司不一樣

-

影響參與買賣股票基金經理的數量

創業家的「舒適點」考量(Comfort Zone)

-

如英語不熟練的創業家偏向於港股

-

創業者對公司整體方向的把控程度

心得

-

與美國以信息披露為主相比,香港市場採取合規性審核制。因此,你會發現,聯交所上市委員會有時要求提供很多非實質性信息,滿足上市條件,但事實上,並沒什麼意義。比如,提供完整的交易細節的披露材料,這對上市是非實質性影響,甚至讓投資者感到困惑。 -

投資者結構不同,與美國相比,香港市場非常受媒體和散戶驅動。這意味着,市場相對不規範。 -

發行激勵員工為公司創造回報的期權和限制性股票需要聯交所上市委員會的批准。

-

對於收購,有非常冗長、詳細的披露要求,有時會導致併購標的退出,即便這樣,聯交所的公告披露規則會讓投資者更加困惑,也並沒有告訴投資者收購的戰略意義。

香 港

優勢:

-

是亞洲金融中心地位,如果在香港IPO,整個企業對於它的一個形象或者品牌,在國際化上面有一個提高 -

對於A股來講,有最大的一個差異,一個是審核制,一個是註冊制,香港註冊制,上市的時間表非常可控,一般是6-9個月時間就能IPO -

在國內外等制度非常嚴格的情況下,如果是要國內的企業設計到cross-border(跨境併購)的情況下,國內的資金出境,是有一定的複雜程度,或者限制性也很大 -

二次融資:採取監管制度,可以先去做,再備案,甚至可以做到24小時閃電配股

劣勢:

-

費用高:中介機構多,單是律師至少就有3個:國內公司律師、海外公司律師、保薦律師;審計師在香港接受更高的是「四大」,但「四大」收費高; -

複雜的重組結構:海外和VIE,重組需要成本:如金錢成本、時間成本 -

除了最近聯交所改革以後,很多新經濟企業在香港獲得很高的市盈率倍數、流動性很高,但往往很傳統的企業去香港做IPO的話,流動性和市盈率上相對較低,沒有A股高

-

在中美地域或者文化上的差異,包括往後上了市以後的監管成本、溝通成本,比香港和中國都要高; -

企業在美國上市,認可度或者認知度相對來說比較有限,中概股的估值往往要麼被做空,要麼跌破發行價,原因是老美在去看國內的這些企業的時候,可能在文化或認識、或對商業模式上的一個認知度是比較不一樣,跟國內有一定的差距,這也是造成在美國中概股不是特別成功的原因。

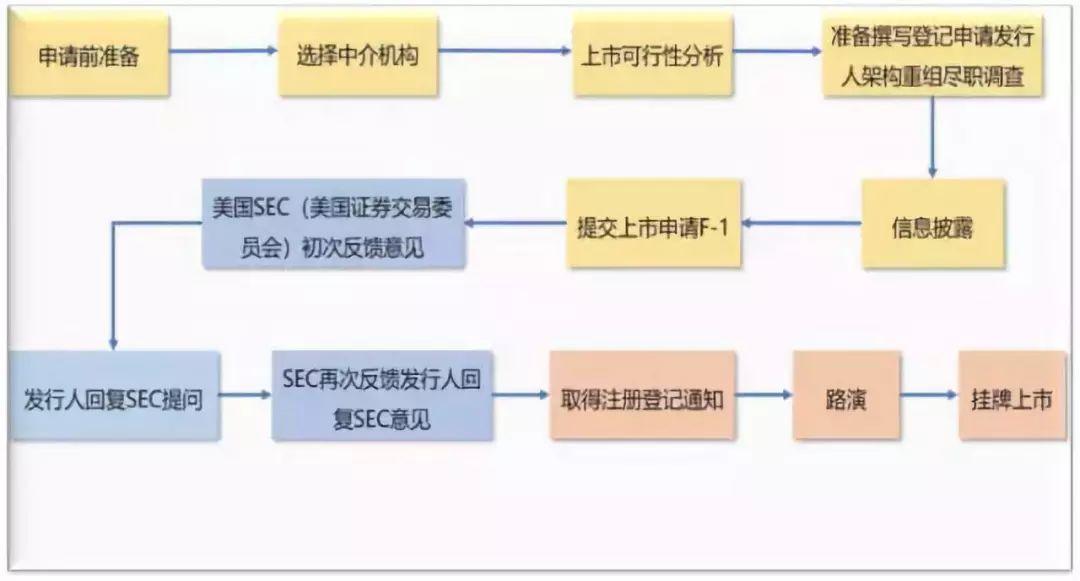

二、美國IPO流程

-

重要的並不在於說什麼,而在於是否採取行動 -

執行的效率和方法決定大部分的成敗 -

通過項目和流程,保證決策執行不偏移

-

財務團隊:CFO是否到位,有沒有熟悉財務運營的 -

財務總監:有沒有熟悉美國會計準則的財務報告總監? -

財務審計:是否找四大?四大是否已經提前進場做了財務健康報告以及審計前的建議? -

財務模型:業務的把控度,是否能很合理的搭建未來2-3年的財務模型? -

VIE 架構:如果是人民幣的投資,是否已經搭好了海外的架構? -

最重要的:公司的創始人是否已經做好了決定作為一家公眾公司的CEO?

梳理公司上市前可能碰到的問題:

-

稅務的問題(財務梳理) -

社保的問題(由財務+HR梳理):財務系統是否健全的問題(比如是否有健全的財務管理流程SOP,與財務IT系統不同,IT系統內控管理偏重可以產生可靠的財務報告) -

執照和資質問題 -

法律和官司問題 -

投行和律師入場後,必須解決影響 IPO 的重大問題,對 IPO 沒大影響的小問題,需要提示風險因素

-

審計師:具有獨立性要求,會在多方面與公司保持距離,以確保獨立性。

-

站在公司的角度,完全切入,幫助公司解決 IPO 路上的各類問題

-

對公司進行準確定位,如「在線教育第一股」等,定位的獨特性、精準性影響估值 -

公司搭建的財務模型從公司內部角度搭建,投行會用二級市場基金經理熟悉的參數搭建財務模型。

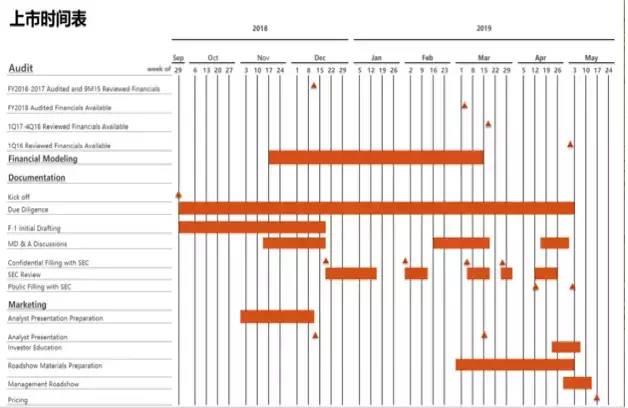

3)上市時間表

4)審計

-

審計永遠是每個IPO時間的瓶頸,保證財務報表及時出來最為重要 -

給審計師足夠的證據去面對他們National Office的挑戰 -

財務方面的問題和狀況,與審計師保持充分的溝通 -

確保公司的數據(尤其是互聯網公司)能夠符合美國會計準則的設計 -

建議財務部門最好有四大出來的人(經理或高級審計師),這樣比較能確保審計的效率,不會將寶貴的時間浪費在不需要的事上。 -

5)財務模型

-

第一原則:永遠給自己留出空間,這樣上市後不會把自己逼得喘不過氣來 -

公司的老闆必須了解,這不是一個私募時用的預測,二級市場的人不能容忍誇大其詞 -

公司內部慣用的模型不一定在IPO上能用,必須是上市的通用模型 -

IPO 做模型是一個不斷演進的過程,有可能做幾十版本 -

6)上市申請文件

Due Diligence

-

投行為了保證IPO的公司到最後一天都沒有問題,因此投行都會對公司進行盡職調查,第一個階段是密交之前,第二次是公開遞交之前,第三次是最後定價之前。 -

曾有公司在第三次盡職調查時,不符合上市而終止IPO

F-1 Drafting

-

一般都會有至少7-8次的drafting session,然後在printer又有3天左右的修改上交SEC -

招股書,有時投行會把大部分的drafting交給律師干,他們只寫一小部分(StrengthandStrategies)。建議除了風險因素外,大部分的招股書還是大家一起寫,這樣更能保證內容的豐富以吸引投資人。

-

任何可以想到的可能風險都寫進招股書里,這不是自曝其短,而是保護公司。

作者:財小仙

鏈接:https://www.jianshu.com/p/02e631de97a5

版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩資本Ryanben Capital將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。

更多香港 IPO上市資訊可供搜索、查閱,敬請瀏覽:www.ryanbencapital.com

香港 IPO 實踐經驗分享 – 內地企業如何在香港成功上市 | HK IPO乾貨

國有企業香港主板IPO全過程回顧 – 謝長軍 | HK IPO乾貨

中介機構選對了,上市就成功一半了:香港IPO上市中介團隊排行榜 (2019年前三季)

香港IPO市場:2019年前三季,上市 108 家、募資 1,278 億港元,上市申請 319 家

香港IPO上市申請失敗:被聯交所拒絕的24個案例匯總 (2018年)

香港IPO上市申請失敗:被聯交所拒絕的39個案例匯總(2013-2017年)

你好 我想問問上市時間表在哪裡可以找得到比較高清的圖片呢?