來源 | 中稅國際國際部

摘要

中國某稅務機關運用居民納稅人須負全面納稅義務的原則,抓住關鍵證據,就某境外上市公司14名管理層股東通過BVI持股公司減持分配收益進行調查,成功補稅24760萬元。該案例是我國極少數個人所得稅境外間接股權轉讓案例,也是我國第一個通過界定境外SPV公司背後居民個人股東納稅義務進行反避稅的案例。

案件基本事實

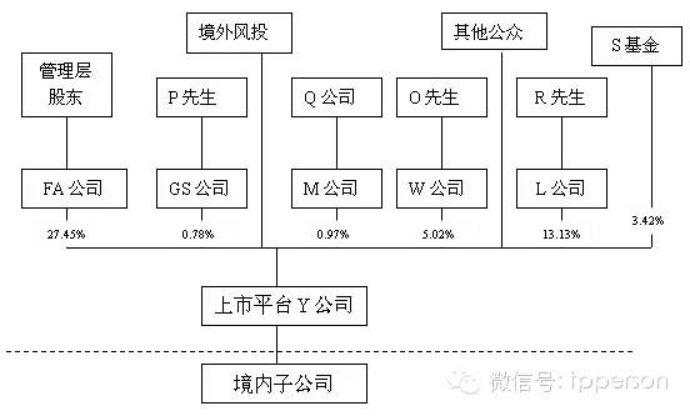

2009年至2010年,南京某境外上市公司大股東通過其BVI離岸公司FA減持其境外上市主體Y公司6500萬股、5700萬股,累計轉讓收入逾18億港元。發生股權轉讓時公司境外架構圖如下:

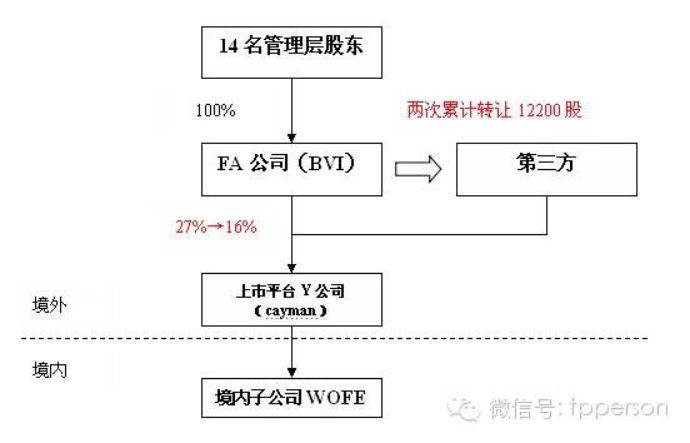

從上圖可以看出,公司組織架構在境外上市企業中屬於相對簡單、清晰,沒有採用紅籌上市時流行的雙BVI架構,也沒有在境內外公司間加入香港層(可能是因為在2007年上市,當時的稅法下WOFE向境外公司分紅無須繳納股息的預提所得稅)。但為了問題分析的清晰性,我們將其中不相關部分進行剝離,並將兩次股權轉讓情形加入,則組織架構圖如下:

當時,對於境外間接股權轉讓的行之有效的應對方法是基於《國稅函(2009)698號》確立的通則——即,依據《企業所得稅法》第47條及《企業所得稅實施條例》第120條的一般反避稅規則將中間層「穿透」進行徵稅。但是,本案是個人間接股權轉讓,上述規則顯然不能適用。

調查過程和案頭分析

(一)股權轉讓調查與案頭分析

股權轉讓的徵稅邏輯有二:

方法一是依據來源地原則,確定該股權轉讓的所得是屬於來源於中國境內的所得據以徵稅;

方法二是行使居民管轄權對全球所得進行課稅。

本案中,我們注意到雖然表面上該股權轉讓是BVI公司FA轉讓其持有CAYMAN公司Y的股權,但是Y公司是採用紅籌模式上市的境外註冊公司,這種公司雖然在離岸地註冊,但仍有可能依據《企業所得稅法》的實際管理機構原則認定為中國居民公司。那麼,該轉讓行為則變為非居民公司FA轉讓居民公司Y,進而可以確立中國稅務機關的管轄權。公司的招股說明書中風險因素段的風險提示可以印證了推測:「大多數本公司董事和行政人員均居於中國境內,而本公司的資產及上述人員的資產幾乎全部在中國境內。」

但是據此處理也有明顯的缺陷:

一是所得稅法相關文件僅在法和條例中有概括性規定,而無具體的操作細則。

二是認定後,在對FA公司轉讓Y公司的財產所得進行徵稅後,仍然無法迴避FA公司是否對管理層股東分配以及對其徵稅的問題。

三是認定後,Y公司由非居民納稅人變為居民納稅人,由有限納稅義務轉為全面納稅義務,需要面臨極其複雜的稅務問題,而現有文件並無明確,為企業的遵從和稅務機關的征管都帶來重大不確定。

根據上述分析,調查組決定採用方法二——雖然FA公司對Y公司是非居民間轉讓,但FA公司背後管理層股東為中國居民納稅人,如果FA公司就減持收益向其分配,中國稅務機關應行使稅收管轄權。

(二)間接轉讓調查與證據搜集

由於問題被轉化為對「大股東被分配股息進行徵稅」,調查重點及證據收集轉向「FA公司是否向管理層股東進行分配?如果分配,分配了多少?」。

證據的搜集途徑一般包括:情報交換、利用網絡搜集公開信息、企業實地核查。由於情報交換耗時通常較長,且一般要求在窮盡國內調查手段時開展,所以選擇從網絡公開信息入手。經過查找,在申銀萬國證券公布Y公司境內子公司兩期短期融資券募集說明書發現重要信息,離岸公司資產已大大減少。

如該公告披露,該公司為特殊目的公司,除持股外一般不進行其他經營,故可以推理得出,凈資產的減少是基於對股東的分配。稅務機關同時調取了近幾年這14個股東個人所得稅申報和納稅情況,沒有包括這部分收入的個人所得稅,鎖定了涉稅風險點。

(三)詳細約談方案與實地核查

此案中,稅務機關在眾多的財務資料與內部報表的實地核查中,發現了2009、2010年兩年FA公司減持收益分回的內部報表,表中顯示:2009年有7人,2010年10人,減持收益部分已匯回國內,並且根據外管局的要求,必須提供完稅憑證方能取得這部分境外匯入款項,這部分收益已經按規定繳納了個人所得稅。這一證據表明,FA公司已經對股東做了分配,有部分減持並未匯回國內而留在了股東境外的帳戶上了。調查有了突破性進展。

案件處理與結案

本案中在與納稅人進行了多輪的交涉後,納稅人表示配合稅務機關處理。對股東境外減持應納稅款進行申報入庫。經計算,應稅金額為32,110萬元,扣除匯回境內部分已交款7,350萬元,應補繳稅款為24,760萬元。

啟示與影響

(一)高度重視海外信息監控帶來的風險

稅務機關加大對跨境和海外交易的涉稅風險管理,提出了9大類29個風險點,主要包括:支付傭金服務費等、股權轉讓、股息、股權激勵和認股權證、董事高管薪酬、境外上市企業關聯交易等。

同時,加強對企業公開信息的收集,具體包括:通過閱讀上市公司相關新聞了解公司重大事件;篩選重大事件中可能存在的涉稅疑點信息,建立關鍵字搜索(如大股東姓名、減持)模糊搜索進一步進行定位;在聯交所、SEC網站等查詢相關公告中再次精確定位確認,在此基礎上對公告原文進行轉化,成為涉稅核查要點。

(二)有效應對日益完善的跨境與海外交易征管手段

自然人有着「面廣、量大、流動性強、法律支撐不夠、納稅意識薄弱、維權意識強」的特徵,相較企業征管難度更大。而境外投資者又是自然人當中一個十分特殊的群體,屬於高收入人群,而這部分人收入在以往幾乎遊離於現有徵管之外。

隨着國家出台針對性的各類征管文件,進一步確立了對境外收入採取自行申報制度,制定居民個人境外投資和所得的信息報告制度,加強同外部門信息交換,以及通過新個稅法首次提出個人反避稅規則。

案例來源:南京市稅務學會

案例作者:郭智華 林大蓼

本文來源於中稅國際國際部,轉載請註明出處,歡迎在文章底部留言。

版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩資本Ryanben Capital將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。

更多香港IPO上市資訊可供搜索、查閱,敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com

中國內地企業2018年度香港IPO上市報告 : 上市111家,募資2738億港元

香港IPO上市申請失敗:被聯交所拒絕的39個案例匯總(2013-2017年)