作者 | 馮清清

來源 | 和騫投資

2018年11月13日,上海瑞威資產管理股份有限公司(股份代號:1835,以下簡稱「瑞威資管」)在香港聯合交易所(以下簡稱「港交所」)主板上市,成為第一家經中國證監會批複赴港上市的私募基金管理人,所謂「私募海外上市第一股」,獲得業內廣泛關注。尤其在2018這樣的募資寒冬,瑞威資管的IPO捷報,堪稱私募行業年度重磅事件。業內關注點聚焦在,瑞威資管的港股IPO,能否為私募基金管理人趟出一條海外上市之路。受此啟發,不少私募機構開始籌劃境外上市事宜。事實上,早在6月28日,其向港交所遞交招股說明書時,國內就有多家私募機構表態或者已經開始籌劃赴港上市,包括大家熟悉的中科招商、東方略、東方港灣等。

私募機構的海外上市征途,瑞威資管不是唯一的探險者。今年端午節前夕,致力於美國中概股投資的基岩資本,也向美國證券交易委員會(the U.S. Securities and Exchange Commission,以下簡稱「SEC」)遞交招股說明書,計劃登陸納斯達克主板市場。一個赴港,一個赴美,瑞威資管和基岩資本似乎代表了私募境外上市不同的路徑探索,也刺激着國內其他私募機構將目光流轉海外。私募上市,再次成為雖不新鮮但值得思考的論題。

為何要漂洋過海而不選擇腳下這片熱土?瑞威資管的上市之路有何特點和異同?上市能為私募機構帶來何種價值?這種價值追求與私募管理的本質契合程度如何?關聯着上述疑問,本文將首先闡述國內私募機構的境內上市現狀和境外上市路徑;其後以赴港上市的瑞威資管為樣本,對其主營業務和財務指標做分析;最後反思私募海外上市的價值。

一、私募機構境外上市的原因和路徑

(一)私募機構境內上市的現狀

在今年私募機構「揚帆出海」之前,國內A股市場上只有九鼎投資(SH600053)一家私募基金管理人上市公司,其他諸如同創偉業或硅谷天堂等,都只停留在新三板掛牌層面,並非法定意義的上市。九鼎在2010年之前還是一家默默無聞的私募機構,其後在新三板風口之時成功掛牌,成為首家掛牌新三板的私募機構,並用不到3個月的時間,通過定增募資約58億元。2015年,九鼎以41.5億元收購上市公司中江地產,隨後通過重大資產重組,將旗下的私募業務實體昆吾九鼎裝入上市公司,成功實現間接上市。這一過程中,九鼎不僅成功收購國有資產,還規避了證監會對借殼上市的認定,交易結構的設計和資本運作組合拳堪稱精妙。

除了九鼎上述驚心精妙的重大資產重組,縱觀國內A股,還沒有哪家私募機構能夠實現直接上市。[1]

這種「不能」,一方面是規範層面的,即法律法規上的限制。根據《合夥企業法》第三條,「國有獨資公司、國有企業、上市公司以及公益性的事業單位、社會團體不得成為普通合伙人。」如果一間私募機構成為上市公司,其就不能成為合夥制基金的普通合伙人,進而對基金管理業務產生限制性影響。[2]需要注意,這裡說的是「限制性影響」而非「實質性障礙」。實務中,私募機構至少可以從兩個角度,將《合夥企業法》第三條的影響減少至最低。其一,上市的私募機構可以設立子公司或其他關聯機構,通過關聯實體作為合夥制基金的普通合伙人,而自己受託擔任該基金的基金管理人(即委託管理模式),從而排除《合夥企業法》的限制。其二,私募基金並非只有合夥制一種類型,在基金產品為公司型和契約型的情況下,無需適用《合夥企業法》,也就談不上法規限制。由此看來,規範層面的原因不是核心。

另一方面是實踐層面的,即實務中IPO的審核現狀。一者,由於私募機構所處行業特殊的商業模式所致,使其在持續經營能力上難以滿足A股直接上市的要求。再者,按照國內的資本市場環境以及IPO審核進度,在企業財務、法律規範的前提下,上市需要至少15個月以上時間,審核程序漫長。同時,受到政策導向等各方面的影響,企業難以準確把握上市時間,上市之路充滿不確定性。相比法規層面的形式限制,境內上市的申報難度、時間成本和過程的不確定性,是私募機構探索海外上市更現實的原因。

(二) 私募機構境外上市的路徑

1.境外上市路徑的主流選擇

境外資本市場為企業上市提供了多種選擇,從中國香港、新加坡、日本到美國,都是私募機構可以考慮的境外上市地。中國企業到境外上市,鑒於上市程序相對簡單,準備時間較短,符合條件的擬上市公司一般都能在一年內實現掛牌交易。這對於私募機構及時把握國際和國內資本市場的機遇,在較短時間內完成融資計劃非常有利。此外,上市籌備時間的縮短,也有利於擬上市企業衡量並控制境外上市的成本,不僅是資金上的,也是時間上的。

在境外上市路徑的選擇上,對於中國企業而言,無疑香港和美國更受青睞,但兩者對擬上市主體的吸引點有所不同。

香港是中國企業海外上市最集中的地方,它的吸引力在於在亞洲乃至世界的金融地位,以及優越的地理位置——這是所有海外市場中最靠近中國大陸的——無論交通還是交流,都極為便利。但赴港上市也有一定的局限,主要體現在資本規模和市盈率兩方面。截至2018年11月底,香港證券市場的總市值約4萬億美元,主板平均市盈率約11倍,全年累計成交額3.2萬億美元;而美國證券市場的總市值約38萬億美元,標普500指數的平均市盈率約21倍,全年累計成交額62萬億美元[3]。非常明顯,香港證券市場在市場規模、活躍度、市盈率等方面與美國市場有實質差距。

美國在現階段擁有全世界體量最大、最為成熟的資本市場,其吸引力不僅在於規模和成熟度,更在於多樣性。美國針對企業不同的融資需求,建立了多層次多樣化的資本市場體系,從紐約證券交易所、美國證券交易所到納斯達克,只要企業符合其中某一個市場的上市條件,就可以向美國證監會申請登記進而上市。但赴美上市,機構需要面臨中美在地域、文化以及——更為重要的——法律和監管規則上的巨大差異。此外,倘若不是大型或明星企業,在美國上市相較於境內或香港,獲得的市場認可和知名度較為有限。

2.境外上市路徑的考慮因素

上市不是目的,只是發展道路之一。詩人凡爾哈倫說「所有的道路都通向城市」,在具體道路的選擇上,私募機構應結合自身上市之目的,綜合考慮至少如下因素:

(1)發展階段與業務方向

首先要考慮的是私募機構目前的發展階段和未來的業務方向。筆者反覆指出,上市不是一個目標,而是一種選擇。換言之,不是為了上市而上市,而是為了發展而上市。私募機構在考慮上市時,必須先對自身發展階段,業務現狀有全面客觀的評估,在此基礎上謀劃未來戰略和業務方向,這樣的上市路徑規劃才是現實的、有益的。

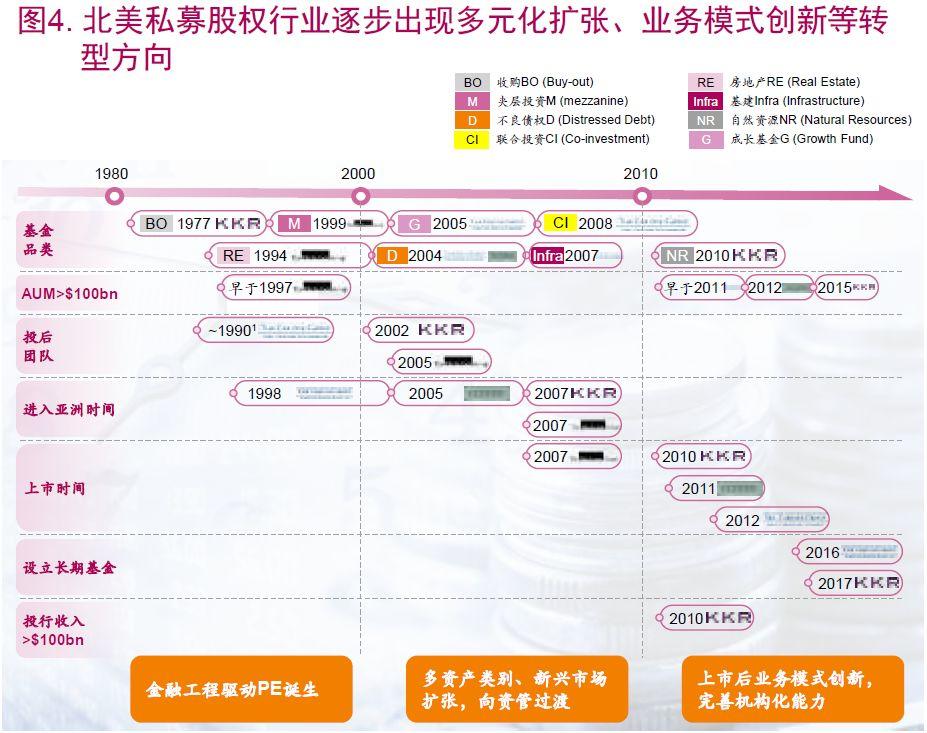

以北美私募股權市場的發展為借鑒,根據《麥肯錫中國銀行業CEO季刊(2018年秋季刊)》研究指出,北美頂尖私募機構先後經歷了私募股權收購專家、多資產的另類管理人、和「另類+」三個階段[4]:

(圖1:北美私募股權市場發展的三個階段)

(圖2:北美私募股權行業的轉型方向)

通過上圖可以看到,以黑石、KKR為代表的頂尖私募機構,早期以私募為核心業務,賺取投資收益;其後向多資產類別和全球化發展並選擇上市;上市後通過業內大舉併購,實現規模增長,並形成「另類+資本市場服務」、「另類+財富管理」等創新商業模式。上市,在上述機構甚至整個私募股權市場中,不是歸宿,僅僅是發展的一個階段、一個節點,關聯私募機構的業務轉型、新興市場擴張和全球化戰略。

(2)資金需求與募資規模

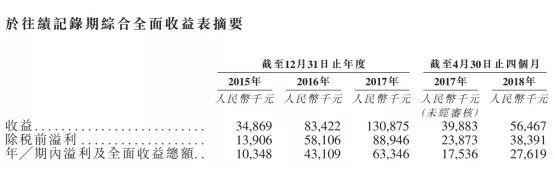

其次考慮機構的資金需求和募資規模。如前所述,不同境外市場的市盈率水平不同,進而募資能力有實質差別。就像同一棵白菜,在香港超市、日本便利店和美國蔬菜市場,會賣出截然不同的價格。菜都是同一棵菜,但不同市場給予它的價格評價有所不同,於是這棵菜能掙回的銀子亦有差別。以瑞威資管為例,根據招股說明書,其發售價5-7港元,發售股份數為3834萬股(有超額配售權),H股部分市值約為2.3億,市盈率11.94倍。如果除去上市開支部分,其發行市盈率約為11.5倍,從公司近3年的全面收益情況來看,這個估值並不高。

(圖3:瑞威資管綜合全面收益表摘要)[5]

這也印證了前文所述香港證券市場市盈率相對較低。於此,私募機構規划上市路徑時,需要評估自己的資金需求和擬上市募資規模,同步結合不同市場對私募機構的市盈率,測算自己的估值。

(3)監管規則和政策環境

再次考慮境外不同資本市場的監管規則和政策環境。以美國為例,美國資本市場已存在百餘年,形成了一整套嚴格的信息披露監管體系,監管理念尤為重視行業因素和行業分析。企業在發行審核階段,必須經歷SEC嚴格、細緻的信息披露審核。通過發行審核並非可以高枕無憂,事實上,SEC對公司上市後的持續監管和信息披露要求相較發行審核更加嚴格。一般而言,持續信息披露包含定期報告披露,臨時公告披露等。SEC要求對每家上市公司每三年必須抽查一次信息披露,主要通過監管人員閱讀公司年度報告,並對其信息披露進行審核的方式,必要時以監管回函等方式要求公司進行解釋或補充披露。該等持續監管需要私募機構不僅在發行審核之際「看上去很美」,更要能在上市後,多年如一日的保持較高的公司治理水平和合規要求。

除了監管機構的正牌監督,美國還有諸多專業機構,譬如律師事務所,代表投資者對上市公司侵害投資者權益的行為提起訴訟。如今年7月,在納斯達克上市的中國企業拼多多,上市後不久,即遭到美國六家律師事務所宣布代表投資者對其展開集體訴訟。它們認為因為平台出售侵權產品致使公司股價大跌,導致投資者遭受了經濟損失,故而將調查:

• 公司是否向大眾投資者們發佈具有極大誤導性的商業信息;

• 是否涉嫌未披露相關信息給投資者;

• 其高管是否涉嫌從事證券欺詐或其他非法經營活動;

• 其員工是否涉嫌違反聯邦證券法進行。

倘若我們將SEC稱之為「監管爸爸」,那麼在美國,除了「監管爸爸」管着,還有諸多「叔叔」、「哥哥」舉着保障投資者權益的大旗盯着,你必須提升公司治理水平符合相應的規則要求。概言之,私募機構考慮境外上市時,需要熟悉不同境外市場的遊戲規則,不僅是發行審核臨門一腳的規則,更是長期在場內接受持續監管的規則。既然選擇了更為市場化、更成熟的資本市場環境,便要有更成熟的規則意識和治理水平。不能一出問題被追責或起訴,就嚷嚷別人針對中國企業。

除了上述三個方面,上市標準和上市流程亦是需要考慮的因素,它們劃定了機構能否符合上市要求的硬條件,流程繁簡也影響着上市的時間進度和資金投入,最終構成上市成本。但相較於前三項因素,標準和流程相對客觀,可以在前三個維度考慮充分後,對應具體的境外市場和交易所可得,後文將結合案例提及,此處不贅述。

二、私募機構境外上市的樣本——以瑞威資本為例

(一) 港交所上市條件

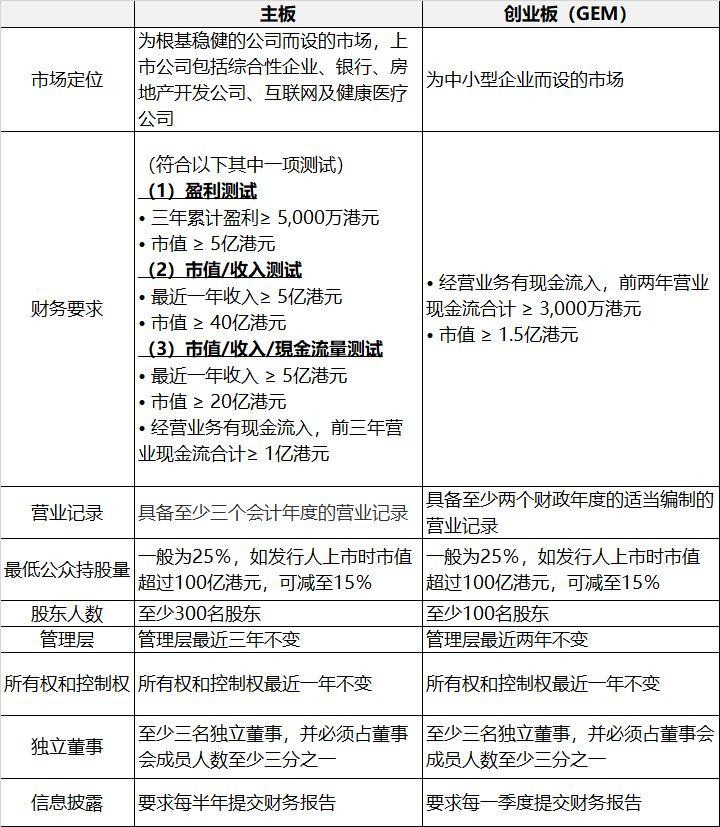

瑞威資管在2018年6月28日向港交所遞交招股書,10月30日通過上市聆訊,11月13日於港交所主板正式掛牌並開始交易,謂之「私募海外上市第一股」。就港交所主板和創業板(GEM),核心上市條件對比如下[6]:

(圖4:港交所主板和創業板上市條件)

(二) 瑞威資管的主營業務

瑞威資管成立於2010年1月12日,2014年5月4日在在中國證券投資基金業協會(以下簡稱「基金業協會」)完成基金管理人登記,註冊資本人民幣1.1億元,全部實繳。不同於國內主流的私募股權基金管理人或私募證券基金管理人,瑞威資管在基金業協會登記的機構類型為其他私募投資基金管理人,目前備案了27隻基金產品。

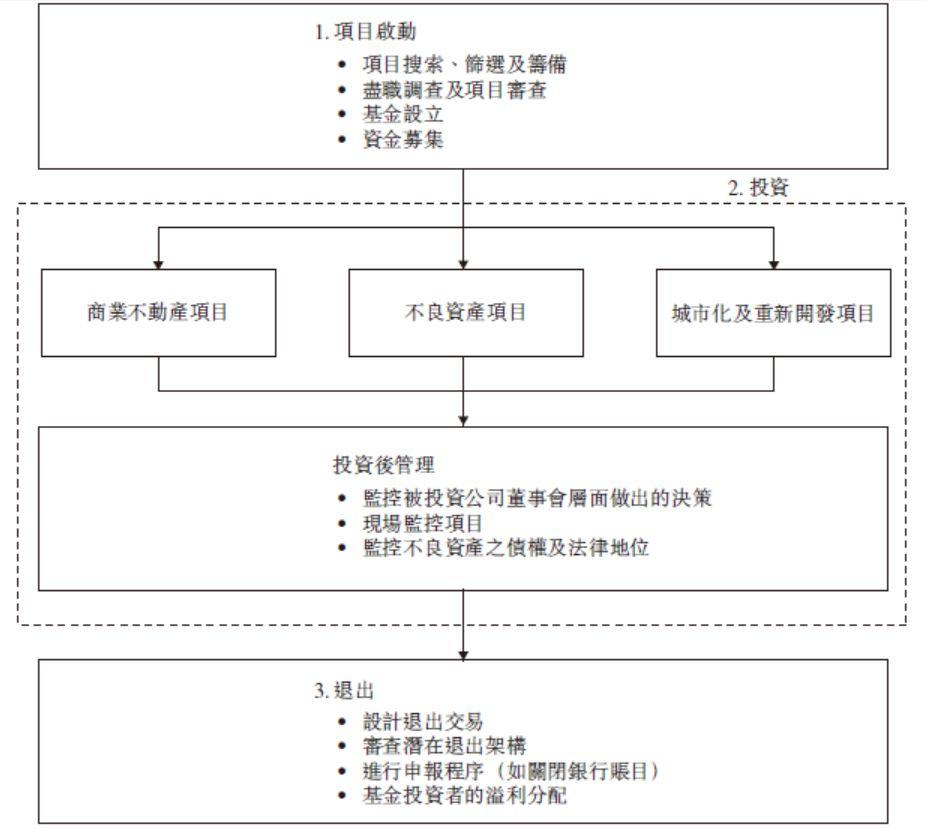

根據招股說明書披露,公司專註於不動產投資基金管理,是國內第十大不動產投資基金管理人。在管理的基金類型上,其主要管理兩大類基金,即項目基金及母基金。項目基金為專門項目設置,存續期限通常為15-48個月;母基金靈活性較高,可於不同階段投資於各母基金指定投資範圍內的不同項目中,存續期限通常為36-60個月。截至最後實際可行日期,瑞威資管一共管理10隻項目基金和6隻母基金,管理資產總額約為人民幣44.53億元。從體量上看,瑞威資管的管理規模其實並不大。

在投資的項目類型上,其基金組合涵蓋商業不動產、不良資產以及城市化和重新開發相關項目,該等投資項目由包括上海、深圳、成都、杭州、南京、無錫、寧波、西安、合肥、福州及濟寧在內的十多個國內城市的組合資產構成。目前,合計投資了25個項目,已退出15個。

(圖5:瑞威資管的業務模式)[7]

(三) 瑞威資管的關鍵財務指標

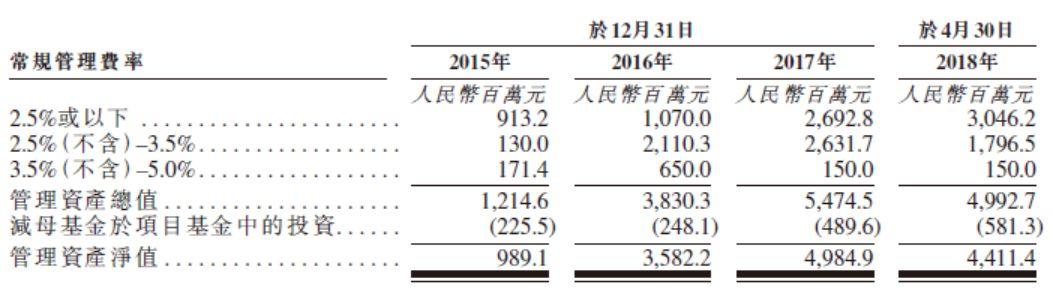

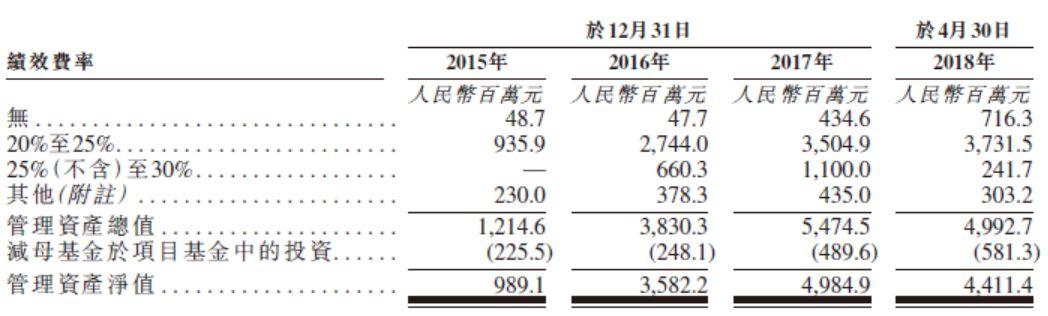

作為私募基金管理人,瑞威資管的收益主要來自向項目基金和母基金收取的費用,由固定管理費和浮動績效(即後端收益)組成。一般而言,固定管理費反映私募機構的管理資產規模大小,浮動績效則可以看出私募機構的投資能力如何。

根據招股說明書披露,瑞威資管在2015、2016、2017年營收分別為3486.9萬元、8342.2萬元、1.31億元,凈利潤為1034.8萬元、4310.9萬元、6334.6萬元。過往三年,其管理費收入約為 1810 萬元(2015)、6110 萬元(2016)、10970萬元(2017),分別占同期總收入的 51.9%、73.2%、83.9%;績效收入約為 1520萬元(2015)、2020 萬元(2016)、1970萬元(2017),分別占同期總收入的 43.5%、24.2%、15.1%。

(圖6:瑞威資管按管理費率劃分的管理資產)[8]

(圖7:瑞威資管按績效費率劃分的管理資產)[9]

由此看來,瑞威資管的主要收入來源是固定管理費,並且在收入佔比中持續增高,績效收入在同期總收入中佔比不斷下降。對於私募機構而言,這是投資盈利能力的一個負面信號,因為相較於規模大小,浮動績效的收入才能真實反應出基金產品的投資收益究竟如何。

三、 私募機構境外上市的價值反思

(一)上市能給私募機構帶來何種價值

上市雖然一直是眾多企業的目標,但不是所有類型的商事主體都適合這種將自個兒推向資本市場的買賣,比如律師事務所,我們很少聽到律所上市。究其原因,從業務特徵的角度,主要在於上市的核心目的是公開發行股份向公眾募集資金,這意味着一個前提,即該主體的發展壯大需要大筆資金。而對於某些特定主體來說,業務擴張的核心不是資金——或者說——不主要是資金,而是人才或特定的資質。對於這些主體來說,僅僅有資金的堆積,無法直接轉換為生產力,簡言之,募資和燒錢意義不大。另一方面,世界上沒有又甜又不蛀牙的糖,上市所募的資金,是要付出代價的,其中包括按照上市規則持續進行嚴格的信息披露。而對於某些主體,對業務信息的保密要求極高,也不適合上市。此外,律所上市,在現行法律制度層面也受到一定的限制。[10]

私募與此有幾分相似。一方面,作為管理人,私募機構是受託管理投資人的資金/資產,它的核心競爭力不在於自個兒有很多錢(如果自個兒有很多錢,就去做LP了,還費什麼勁做管理人),而在於能夠管好很多錢。此處「管好」,至少包含了兩層含義,其一,盡量保證資金安全;其二,儘可能使其增值。於此,私募機構的過人之處是專業和人才,有一幫能把錢管好的人。另一方面,項目的發掘、基金的運營管理存在某些不便披露、不宜言說的內容,它們不涉及違法違規的紅線,但也很難真實、完整、準確的予以披露,比如某些特殊機會或政府資源。從這個意義上講,私募機構與上市目標不是天然合拍。

但也要看到,在美國,私募巨頭紛紛上市。時間較近的有凱雷,更早一點的,則有黑石、KKR和阿波羅。以黑石為例,其於2007年成功上市是行業內的標誌事件。對於上市的原因,黑石解釋如下:

-

獲得永久資金用於投資現有業務,並擴張新的業務;

-

提升黑石的品牌價值;

-

提供公開交易的便利,加強未來戰略收購的靈活性;[11]

-

從金額和範圍上擴大員工激勵;

-

容許逐漸實現現有的所有者的股權價值。

此外,黑石IPO募集資金共計41億美元,按照其說明,募集資金主要用途為:

-

從現有所有者手中購買黑石控股的合夥份額;[12]

-

認購黑石控股新發行的合夥份額;

-

償還貸款;

-

為現有的資產管理和財務諮詢業務提供資金,包括為旗下私募股權基金、不動產機會基金、夾層基金等投入一定比例的普通合伙人資金;

-

為擴張新業務提供資金。

據此,黑石上市和所募資金,是緊緊圍繞其業務展開和部署的,並非將資金大規模用於項目投資,其業務沒有實質性的變化。而黑石對上市原因之解釋,正是上市能為私募機構帶來的主要價值。

(二)前述價值與私募機構的發展邏輯是否契合

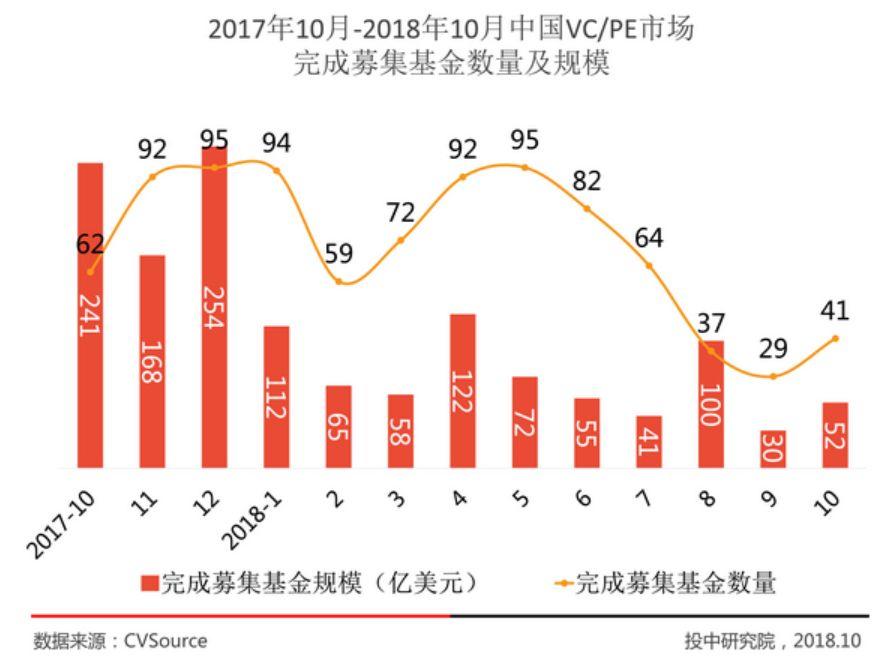

私募機構衝擊海外上市,也從側面反映出今年國內資本環境的嚴寒。根據投中研究院的統計,2018年10月,中國VC/PE市場募集完成基金共41支,同比下降33.87%,募集總規模51.68億美元,同比驟降近8成。進入今年第三季度,基金數量和募資規模都大幅滑坡,10月基金數量和募資規模情況雖稍有回暖,但私募機構仍深陷在募資難的泥淖中。[13]

(圖8:至2018年10月國內VC/PE完成募集基金情況)

國內資本環境的凜冽,是私募機構轉戰海外的重要原因和推手。但是,從歷史數據來看,在惡劣的經濟環境下,私募機構股價的下跌速度更多快於整個市場的下跌速度。黑石2007年上市當日就遭遇破發,其後又遇2008年金融危機,股價一度從36.45美元/股暴跌至4.15美元/股,花了7年時間才追平發行價。截至2018年12月21日收盤,黑石股價27.71美元/股,仍低於IPO發行價31美元/股。就上市後股價表現來看,私募機構股價順周期特徵明顯,在項目未退出前沒有浮動績效費可以落袋。即使項目退出,誰又能保證一定是有高額回報的呢?私募股權回到本質上,與高收益相伴相生的,是高風險,而不是動輒數百倍的收益,更不是保底高收益。這種業績存在極大不確定性的特徵,使得私募機構無論港股美股,破發在兩個市場均為常態。根據廣證恒生的研究,港股上市的29家私募機構均遭遇過破發,且21家仍然處於破髮狀態;美股上市的23家私募機構中,18家經歷過破發,3家仍處於破髮狀態。[14]這讓我們不得不思考,私募機構即使披荊斬棘翻山越海上市成功了,那然後呢?

再把思考回到私募機構的發展邏輯上來。私募基金管理人和投資人之間,存在的基礎法律關係,是委託合同法律關係。投資人為委託人,管理人為受託人。委託人和受託人之間的相互信任,是委託合同法律關係的重要性質之一。[15]在此基礎上,我們才講,信義義務,是私募行業的底線,也是根本。信義義務攤開來看,核心就兩點,其一,為委託人的最大利益處理事務,在私募領域體現為管理資產;其二,處理的過程應誠實信用,恪盡職守。[16]從這個意義上理解,私募機構的立身之本不是好看的凈值,或人盡皆知的聲名(在今年行業頻繁爆雷的情況下,人盡皆知的聲名更可能是惡名),而是投資能力和執業操守,這是管理人作為受託人,得以承擔信義義務的基石。更進一步,執業操守是私募機構發展的橫軸,投資能力則是縱軸,二者分別從根基和前景划出了一間機構的發展藍圖,代表着私募機構的能力和品格,這才是私募機構長遠發展的基礎邏輯。私募上市,雖然有利於提升機構的品牌價值,開拓新的募資渠道和海外市場,一定程度上緩解資本寒冬下的募資難題,但無法從根本上提升私募機構的投資能力。國內私募機構若想在上市後除了收穫關注,整體實力也更上一層樓,提高投資能力將是重中之重。

好看的私募千篇一律,清醒的機構萬里挑一。瑞威資管已走出了自己的赴港上市成功之路,儘管後上市時代,這間「PE海外上市第一股」的民營私募機構,在投資能力提升上還有很長的路要走。諸多正在奔赴上市的、正在謀篇布局的機構,則應在看到先例備受鼓舞之際,亦冷靜分析自身的發展實際和未來方向。一言概之,私募機構的成長,本質上不能靠把自己推向資本市場,而是靠內在投資能力的深厚積累。回到私募發展的基礎邏輯上來,只有積累到一定程度,你對融資的需要才會是真實的;上市目標,也才是有益自身發展而非趕了趟別人家的熱鬧。

[1] 10月30日,證監會宣稱要優化交易監管,鼓勵併購重組,同時重組審批顯著加快。這一動作吸引了私募機構再戰A股。短短一個月內,鼎暉、KKR、中信、東方富海四間知名機構,試圖借鑒「九鼎模式」,謀取A股上市公司控股權。其中,東方富海成立併購基金買殼光洋股份,中信產業基金旗下資產欲借殼四通股份,KKR旗下上海公司入主華誼嘉信,而鼎暉投資則入主新大洲A。

[2] 《合夥企業法》第三條:國有獨資公司、國有企業、上市公司以及公益性的事業單位、社會團體不得成為普通合伙人。

[3] 數據來源:Wind數據。

[4] 麥肯錫:《麥肯錫中國銀行業CEO季刊(2018年秋季刊)》,2018年秋季。

[5] 圖表來源:瑞威資管招股書。

[6] 詳細參閱《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》和《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》。

[7] 圖表來源:瑞威資管招股書。

[8] 圖表來源:瑞威資管招股書。

[9] 圖表來源:瑞威資管招股書。

[10] 根據《律師法》和《律師事務所管理辦法》之規定,律師事務所是向司法行政機關提交設立申請,符合條件的頒發律師事務所執業許可證,以此作為主體資格證明並開展法律業務,律所並不像其他商事主體那樣到工商行政管理部門領取營業執照。與此,雖然律所可以選擇合夥設立、個人設立或國家出資設立,但在現行法律體制下,其不具備相應的商事主體資格作為可供上市的主體。此外,律所的設立人要求必須是執業律師,合夥所此後引進的合伙人也應是律師,則不具備律師身份的投資者能否成為律所合伙人,在現行規範層面存在不確定性。具體參閱《律師法》第十四條、十八條,《律師事務所管理辦法》第二十二條、二十三條和二十四條。

[11] 上市後,黑石收購了管理資產規模超過100億美元的GSO資本,收購費用絕大部分是用股票支付的。

[12] 此處為「合夥份額」,是因為黑石是以有限合夥的身份公開上市的。上市後,繼續採取有限合夥的形式,採用現有合伙人管理結構。其出售的是合夥份額(common units),而非普通股票(common shares)。該等結構安排與美國的稅收政策有關,根據美國1987年制定的一項稅收法案,對於一家合夥制企業,如果其收入的90%以上屬於「非積極型收入」(passive-typeincome),那麼它只需繳納15%的資本利得稅,而不是35%的公司稅。黑石選擇保持現有的合夥制,就是希望上市後可以繼續享受這項稅收優惠政策。

[13] 投中研究院:《2018年10月募資形勢持續低迷,VC/PE投資市場退潮》,2018年11月15日。

[14] 廣證恒生新三板研究極客:《美股or港股?國內私募機構海外證券化地點選擇深度剖析》,2018年8月23日。

[15] 崔建遠主編:《合同法》,法律出版社2010年版,第508頁。

[16] 現行私募基金監管相關法律法規中,沒有對信義義務的明文規定。但《信託法》第25條規定:「受託人應當遵守信託文件的規定,為受益人的最大利益處理信託事務。受託人管理信託財產必須恪盡職守,履行誠實、信用、謹慎、有效管理的義務」,這是明文法中有關受託人信義義務的基礎性規定。

本文來源於和騫投資,轉載請註明出處,歡迎在文章底部留言。

版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩資本Ryanben Capital將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。

更多香港IPO上市資訊可供搜索、查閱,敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com

香港IPO上市申請失敗:被聯交所拒絕的39個案例匯總(2013-2017年)