來源 | 獅子山觀雲

在很多人記憶中,1978年註定是個神奇的年份。

這一年,一個剛剛從英國留學歸來任職測量師的小夥子,從香港來到深圳,為醞釀中的深圳特區「傳經送寶」。在羅湖邊防站,工作人員為他填寫「回鄉介紹書」時,因沒聽說過「測量師」,幫他在「職業」一欄中,填上了「工人」。

24年後,這名「工人」當上了香港特區行政長官。他,叫梁振英。

回眸歷史,40年前的這一年——1978——是個吉利的年份。

一場變革正在與香港一河之隔的內地醞釀著。

這一年的12月18日至22日,中共決策層領導人聚集北京,參加了最終改變當代中國人命運的一次重大會議——中共第十一屆三中全會。會議被普遍認為是中國改革開放的起點。

隨之而來的一系列改革,讓中國從溫飽難保,一躍成為世界第二大經濟體。

40年前的1978年,內地GDP僅為3645億元,7億人生活在絕對貧困線下。

當年,中國內地是這樣子的

40年後,內地的GDP已增長到80多萬億元,成為世界第二大經濟體、第一大工業國、第一大貨物貿易國、第一大外匯儲備國。

40年後,中國內地已是這樣子的了

這40年間,有這麼一群人,他們對中國有高度認同感,有充足的市場經濟經驗,有一定的資本或者有專業的知識。

他們紛紛北上,在內地創造了諸多第一

第一個「三來一補」

第一個「中外合資」

第一個「五星級賓館」

第一條「合資高速路」

…..

他們,來自香港!

1

1978年,在香港開手袋廠的張子彌有些困惑:香港勞動力成本日漸高企,台灣和韓國價格比香港便宜,大生意被他們拉走了。打破困局,就是要找到成本比較低的地方建立工廠,降低成本。

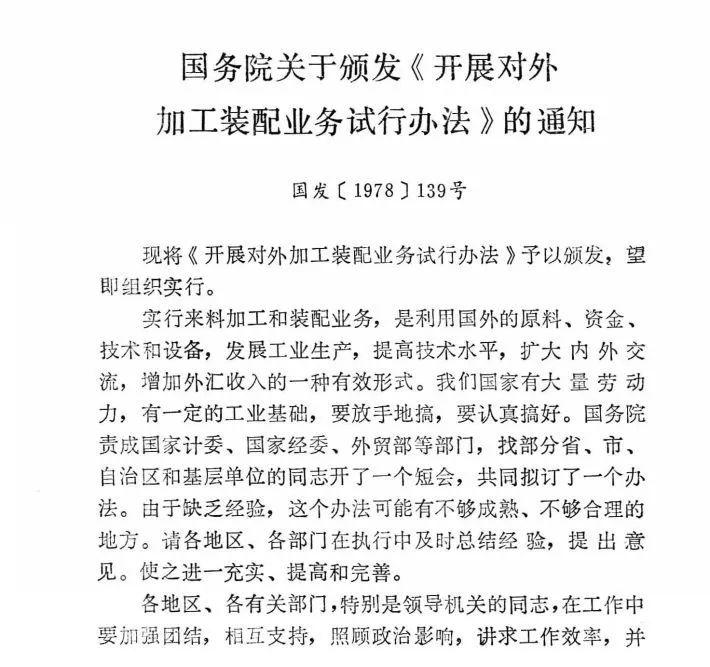

這一年7月,國務院頒發了《開展對外加工裝配業務試行辦法》,規定廣東、福建可以實行來料加工試點。與中資機構華潤公司有業務往來的張子彌,經介紹找到東莞一家竹器廠廠房,開始張羅在內地設廠。

1978年9月,張子彌開辦的東莞太平手袋廠正式開工,這個工商批文號「粵字001號」的企業,成為了內地首家「三來一補」加工廠。此後,張子彌陸續在珠三角共辦了八個工廠。在中山、廣州、深圳龍華都有工廠。

(東莞展覽館一個專門的展位重現了當年太平手袋廠的生產情況 資料圖)

當時國內生產的手袋都是軍帆布的,印「毛主席」頭像。太平手袋廠生產的手袋,有人造革,也有尼龍布,什麼顏色都有,非常時髦,通過香港銷售到美國。

為了方便,張子彌還建立了一個保稅倉,把原材料先放在一個地方,然後哪個工廠要用的話,再發出去,再登記用了多少,再打稅。第一個保稅倉,就是這麼來的。

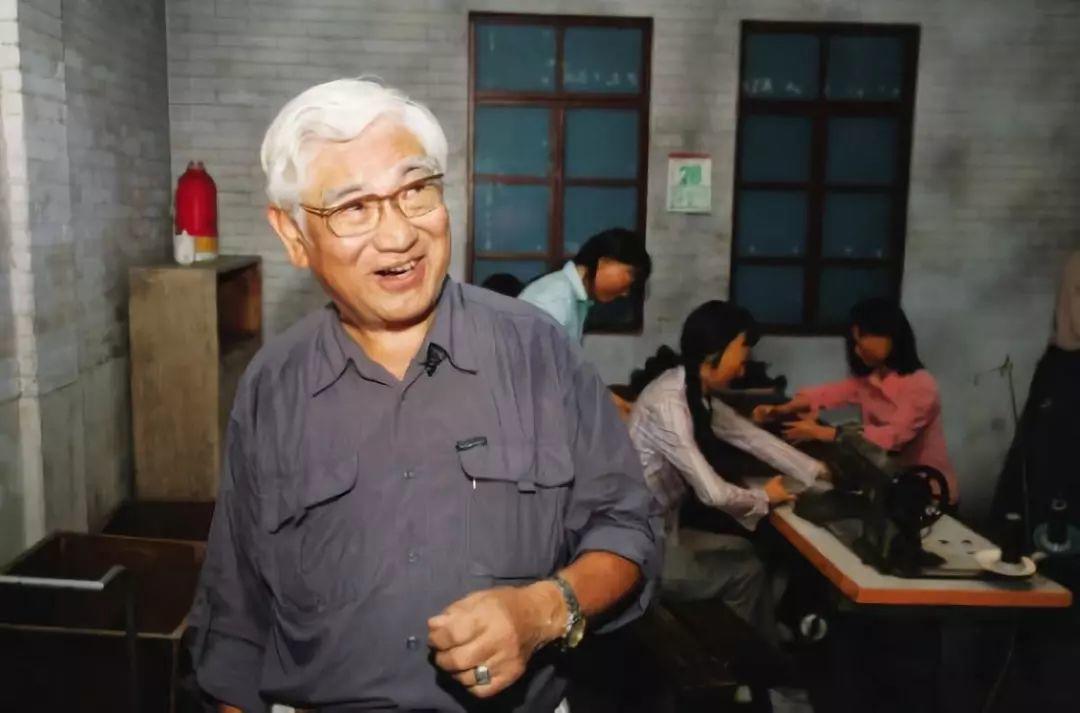

(張子彌)

與此同時,有香港「毛紡大王」之稱的港商曹光彪,與中國紡織品進出口總公司廣東省分公司「籌辦毛紡定點廠協議書」簽訂儀式在澳門舉行。工廠選址在珠海,命名為香洲毛紡廠。不過,由於需要建廠,該廠直至次年11月,才正式落成開工。

(圖為1991 年7月20 日,香洲毛紡廠工人正在車間工作。)

由於政策靈活,有利於承接香港成本居高的製造業。「三來一補」企業從珠三角迅速蔚為燎原,成為內地重要的生產方式。在當時, 「三來一補」帶來的效益是很明顯的,它增加了外匯收入,帶動了出口貿易,也加速了我國產品的升級換代,並且帶動了一些地區從農村向城市轉化。據統計,與香港一河之隔的寶安縣,「三來一補」企業最多時就有5000家。不過,隨着中國加入世貿組織及產業逐步升級,「三來一補」逐漸淘汰。

三來一補是「來料加工」、「來料裝配」、「來樣加工」和「補償貿易」的簡稱,是中國大陸在改革開放初期嘗試性地創立的一種企業貿易形式。其中「三來」可簡單理解為:由外商提供原料、技術、設備,由中國大陸企業按照外商要求的規格、質量和款式,進行加工、裝配成產品交給外商,並收取加工勞務費的合作方式;補償貿易則是分期付款,以貨易物的涉外買賣關係。

2

與張子彌同樣「創造歷史」的,還有著名的「001小姐」伍淑清。

1980年4月12日,伍淑清拿下《外資審字(1980)第一號》許可證,北京航空食品有限公司正式成立,這是中國的第一家合資企業,在國家工商行政管理局的註冊編號是「001」,人們風趣地稱其為「天字第一號」。 在相當長的時間裏,這位香港美心集團的大小姐,被香港人尊稱為「001小姐」。

(伍淑清接受新華社記者專訪)

這個「001」,起點也是1978年。時隔40年,伍淑清仍清楚地記得那些細節:「1978年底,我們獲邀到內地考察。先是從羅湖走路過橋到深圳,再坐火車到廣州,又到成都和重慶。」

當時,火車上的廣播說,十一屆三中全會剛結束,中國決定改革開放。那時的伍淑清還聽不懂普通話,同行的內地官員為她翻譯:「國家歡迎你們港商進來」。

這次的內地行,給伍淑清留下了深刻的印象。同時,她也發現了一個商機。

坐飛機時,她從空姐手裡拿到食品,沒想到食品冰涼,讓人很不適應,周圍的乘客也是抱怨連連。伍淑清靈機一動:要不要成立一家航空食品公司?

那時,恰逢中美兩國間的直飛航班即將開通,但遇到了一個意想不到的障礙:內地沒有任何一家企業有能力提供合格的飛機配餐。當時,首都機場的配餐間連冰箱都沒有,用放入大冰塊的木櫃代替,大白菜就堆放在地窖里,設施簡陋,環境也差。美方人員來考察後,覺得實在達不到標準,提出一個解決方案:在東京中途停站配餐。

據說,這件事,甚至驚動了國家領導人,中美通航時間又已經定好,民航局負責人跟伍淑清的父親伍沾德說:「老伍,我們都是中國人,您個人能不能幫忙先墊付費用?」伍家父女聽後,馬上將價值500萬港幣的機器設備運到北京,並在最短時間內正式營運起來。

經歷近40年發展,該公司現時已佔據北京首都國際機場70%的配餐市場。

中外合資經營企業,是指中國合營者與境外經營者依照中國法律的規定,在中國境內共同投資、共同經營、並按投資比例分享利潤、分擔風險及虧損的企業。 (港、澳、台企業參照執行)

3

回頭看來,一切剛剛開始並有跡可尋。

1978年的天安門國慶典禮上,出現了一個特別的觀禮團,團長是銀行家莊世平、團員包括霍英東、包玉剛、胡應湘、鄭裕彤等商界大咖。據胡應湘回憶,北京觀禮後,他們坐飛機、船、火車,到西安、成都、重慶、武漢、廣州等地,花了20多天參觀。

(1980年代,霍英東與一眾香港富商到蛇口參觀,(左起)陳曾熹、王德輝、胡應湘、馮景禧、陳澤富、郭炳湘、祁烽、李嘉誠、袁庚、胡漢輝、陳德泰等。)

國家旅遊部門隨後和他們商量,有意在北京、上海、廣州、南京等地興建八大中外合資酒店。

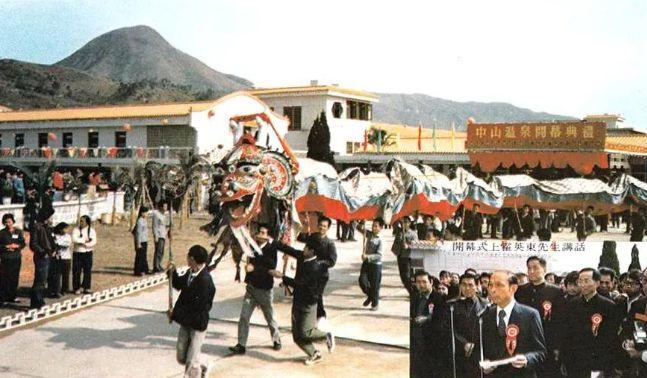

隨後,霍英東與何鴻燊開始着手在內地投資興建酒店,第一家中外合作酒店——中山溫泉賓館由此誕生。賓館於1980年12月28日建成開業,由鄧小平親筆題名!

(▲八十年代的中山溫泉賓館)

40年後的2018年,習近平在接見香港訪京團時,還對中山溫泉賓館印象猶新:「霍英東先生、何鴻燊先生建的中山溫泉賓館開業後,我去參觀過,無論是硬件設備還是軟件服務,都是當時內地招待所無法相比的。」

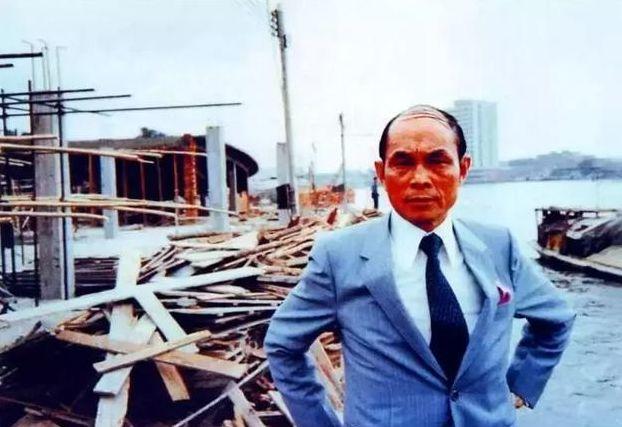

比中山溫泉賓館更「上檔次」的是,廣州「白天鵝」。1983年2月6日,由霍英東投資的白天鵝賓館在廣州珠江之畔開門迎客。

這家建築設計中西合璧、管理方式現代化的五星級酒店,着實讓當時的廣州人大開眼界。有廣州市民回憶,當年第一次走進白天鵝賓館,人們要小心翼翼,生怕光亮的地面讓腳底打滑。

(霍英東在白天鵝賓館工地上)

比白天鵝賓館的富麗堂皇更讓人津津樂道的是,在那個住招待所還要憑介紹信的年代,這家以接待外賓標準設計運營的高檔酒店反而對社會開放,供公眾自由出入參觀。

霍英東提出的「白天鵝賓館誰都可以進」的建議,幾乎遭到了酒店上下的一致反對。酒店內地員工說:「我們都想不通。『四門大開』,階級敵人就很容易搞破壞了,既擔心客人安全又擔心設備損壞」。霍英東先生說,「什麼壞了我就給你們買什麼,不用你們花錢。」

雙方爭執不下,霍英東的秘書給廣東省領導打電話。領導說:「轉告霍先生,過去的酒店賓館越蓋越高級,越來越森嚴壁壘,不讓老百姓進去。現在改革開放了,廣州是個試點,應該讓老百姓進來,四門大開。」

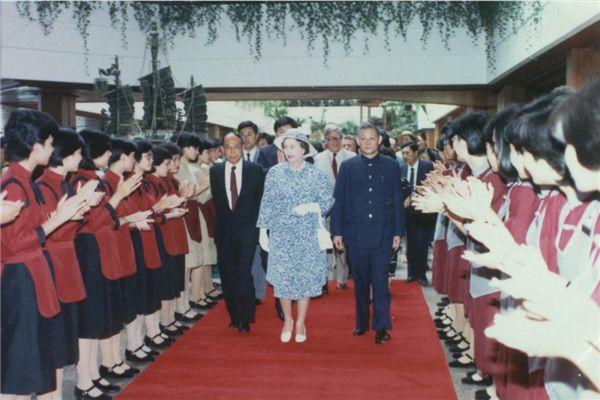

(1986年10月18日蒞臨白天鵝賓館的情景。)

中山溫泉賓館、白天鵝等合資酒店的建成,不僅示範了現代化酒店管理模式,更向閉關已久的中國民眾,打開了新的生活方式的窗口,為改革開放之初的廣州乃至全國引進外資起到了「破冰」作用。

4

盤點歷史,發現敢闖敢試的性格貫穿霍英東先生的一生。他不僅僅給內地帶來「白天鵝」,還帶來了「樓花」。

1953年底,由霍英東在香港油麻地公眾四方街(今眾坊街)新樓建案時,首創動工興建前先交訂金、分期付款方式售房,稱作「賣樓花」。

「樓花」引進內地之前,是土地拍賣。1987年12月1日,深圳率先引入香港土地拍賣制度,首次舉行國有土地使用權拍賣,這在全國引起巨大的反響。

(1987年深圳首次舉行國有土地使用權拍賣,時任深圳經濟特區房地產公司總經理駱錦星(左)競拍成功,與同事欣喜地舉牌 )

當年報道這個新聞的深圳特區報記者,憑這條「小稿」拿到了中國新聞獎。5年後,也是該報記者的陳錫添,寫出了記錄鄧小平南巡的稿件—《東方風來滿眼春》,拿到更高的獎項。據說,那些年,毗鄰香港的深圳,幾乎月月有創新,帶攜報紙記者頻頻拿獎。

「香港經驗」為內地市場經濟提供示範,一直貫穿着改革開放的歷史。40年來,不少專業人士邁開北上步伐,以他們掌握的專業知識技能助力改革開放。

當年以法律顧問身份與伍淑清一同赴京辦理合資事務的馮美儀才20出頭,草擬出了第一份中外合資企業的合約。當時的內地,沒有市場經濟,沒有私營企業,更沒有「股份制」。要草擬一份首創性的合資合約,基本上要把香港的《公司法》逐條翻譯和解釋。

1982年,香港南洋商業銀行創辦人庄世平在深圳開設香港南洋商業銀行的分支行,深圳分行就此成為首間進入內地的外資銀行分行。

1993年7月15日上午,香港聯合交易所的屏幕上第一次出現青島啤酒的H股代碼「0168」。這是國企首次在香港上市,開啟了香港作為內地企業首選境外融資平台的新角色。內地資本市場和香港資本市場翻開了新的歷史一頁。在香港上市的內地企業,包括H股公司、紅籌股公司及非H股民營企業,總數已達453家,累計籌集資金超過1.9萬億港元。

1978年的那個「工人」,在幫助深圳完成第一批城市規劃圖後,經常往深圳、廣州開辦免費土地專業培訓,進而到珠三角其他城市甚至更遠的地方 「打工」。作為中國土地使用制度改革和住房制度改革重要的參與者,梁振英也一步步走向了更廣闊的舞台。

5

1978年的天安門國慶典禮上,除了霍英東他們,還有一位名氣更大的香港人——李嘉誠。

他當時不無局促地站在一大堆穿着中山裝的中央幹部身邊,天安門廣場是那麼的大,讓這個從小島上來的潮汕人有點不習慣。從11歲離開家鄉,這是他40年來第一次回內地,在幾年前,他還是一個被媒體批評的「資本家」,現在他已經成了被尊重的客人。據說,來之前,他給自己定了「八字戒律」——「少出風頭,不談政治」。

李嘉誠自己可能也沒有想到,再過20年,他將在距離天安門一公里遠的地方蓋起一個龐大的、超現代的東方廣場。

(北京東方廣場)

大門打開,港商紛至沓來。

一個例證是,「港商」,成了各地招商的「香餑餑」。港式稱呼「老闆」,成了時行的潮語。港澳同胞回內地投資建廠,為內地經濟發展提供了大量的資金、技術和先進的管理經驗,並帶動世界各地的投資紛至沓來。

據商務部公布的數據顯示,改革開放以來,香港是內地最大的直接投資來源地。到去年年底,內地累計使用香港、澳門資金1.02萬億美元,占引進境外資本總額的54%。

內地的改革,也給香港帶來龐大的商機。

特別是剛剛改革開放的前十年,內地低廉的勞力、低稅務優惠,以及低廉的地價,使得香港大多數製造業紛紛北遷,賺取了大量利潤。

數據顯示:1978年,香港的人均GDP只有3923美元。到1987年,香港的人均GDP9071美元,已達到中等偏上收入國家水平。到了1992年改革開放第一階段完成,香港的人均GDP達17976美元,增長了接近3.6倍。2017年,香港的人均GDP達到46193美元。

新崛起的香港中產階級開始消費升級,帶動了通信、商超、娛樂業,當然還有地產。李嘉誠趕上了這期間的每一步,從一開始跟隨趨勢到之後的領導趨勢,李家公司市值一度佔據整個港交所的13%。

時代在進步,但,改革不停頓,開放不止步!

中山溫泉賓館的一段軼聞,生動地詮釋了這個宣言:1984年,鄧小平入住該賓館時,登高望遠,在山頂亭子里休息時,工作人員請其按原路返回賓館,但他卻意味深長地說了句「不走回頭路」,選擇另一條沒有石階、比較難行的路緩步下山,這句話後來也被視為國家改革開放的最強音。

強音猶在,一些先行者卻已遠去,只留下艱難跋涉的背影。但他們的名字已永遠與遠見、勇氣和歷史創造者聯繫在了一起。

致敬1978!致敬所有努力的人們!

本文來源於獅子山觀雲,轉載請註明出處,歡迎在文章底部留言。

版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩資本Ryanben Capital將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。

更多香港IPO上市資訊可供搜索、查閱,敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com

小米、美團、海底撈、平安好醫生、中國鐵塔….香港2018年十大IPO項目,全部來自內地

香港IPO上市申請失敗:被聯交所拒絕的39個案例匯總(2013-2017年)