題記:香港到底只是「卡」住了,還是仍在衰朽?看看港股IPO市場「兄弟包場」的票房做假就知道了。

如果一部所謂的「大片」,最後發現票房其實都是「兄弟包場」造假做出來的,你會怎麼想?市場會施以什麼懲罰?

今年三月,《葉問三》票房造假,市場除了把運作方「十方控股(1831.HK)」背後的快鹿集團和終極大BOSS施老闆的外衣、內衣都被扒了個一乾二淨外,同時對其股價施以「斬立決」:4天時間,十方控股(1831.HK)股價從3.75元跌到0.76元,暴跌80%(見下圖):

只是一部電影「兄弟包場」,票房造假,問題貌似也不嚴重。但如果一個市場,幾乎所有所謂的「大片」,都有「兄弟包場」之嫌呢?

▌二、

IPO時請外資大行做承銷商的好處是:承諾護盤一個月,就絕對一個月,絕不打折扣。但也不要指望外資行會超期「服役」哪怕一天。

以上是上市一個月零5天的郵儲銀行的股價表現:10月20日是保薦人高盛一個月護盤穩定期的最後一天。在此之前,郵儲的股價都穩穩保持在4.76元的發行價之上。

當然,這個護盤是付出了巨大成本的:此前,郵儲銀行公告,超額配股權(Green Shoe)獲部分行使,涉及3.2億股H股。在穩定價格期內,郵儲銀行在國際發售中超額分配共18.16億股,穩定價格操作人高盛在市場上以4.76元價格購買合共17.26億股,共斥資約82.16億元的真金白銀。

但Green Shoe(綠鞋,即「穩定上市股價機制」)的護航期一過,投資者即蜂擁「用腳投票」,股價立即變臉,輕鬆跌破發現價,五天時間大跌12.61%。

看郵儲銀行過去5天的K線圖,有沒有一種「流水落花春去也,天上人間」的感覺?

不知又有多少投資者被套其中?

不知又有多少「抬庄」的基石機構被擱置在山頂上放哨?

不知又有多少個日子,該公司將尋找慢慢價值回歸路?

不知又有多少個日子,該公司將泛人問津,成交稀疏?

短暫的上市歡愉,換來的是各方未來長久的苦果吞咽。

現在的疑問是:

1、到底誰是罪魁禍首?

2、是否只是一個因為IPO定價虛高的個案?

3、背後傳遞了什麼信息?

其實,在郵儲銀行定下4.76元的虛高發行價當天,就已經註定了今日的大跌:用一個香港資深基金經理私底下的話說,郵儲銀行不破發,天理難容。

想當初(其實很近,也就是9月底),郵儲風光上市,凈募資566.27億港元,郵儲銀行副行長兼董秘徐學明的興奮溢於言表:「郵儲銀行此次IPO是阿里巴巴上市以來全球最大的IPO,也是農行上市以來全球最大金融IPO。」

但最大IPO的風光背後,是遠高於同業的市場估值,以及堪稱畸形的「基石投資」結構與比例。

郵儲自己也看到了自己定價的畸高:「和其他商業銀行相比,4.77港元比較貴,郵儲銀行的PE達到8倍多,PB為1.2倍,而同業PB數據為0.7到0.8。」

但董秘徐學明如此解釋表國內外投資者給予郵儲銀行較高溢價的原因:投資者主要看中了郵儲銀行有張乾淨的負債表。2015年年底、2016年第一季度末、第二季度末,郵儲銀行的不良貸率分別為0.8%、0.81%、0.78%,低於同行,而郵儲銀行關注類不良貸率為1.5%左右,不良貸率和關注類不良貸率加起來2.3%,遠低於同業平均水平。

換句話說,公司管理層認為:郵儲的高定價,是市場行為。

這話,一個沒出校門的財經大學生,他會相信,但你讓一個拿着自己血汗錢,戰戰兢兢如履薄冰做二級市場投資的人相信,你不如直接勒死他。

不良貸率低於其他大銀行,是沒錯,但他沒有告訴你,截至2016年一季度,郵儲銀行的貸款總額僅占資產總額的34.6%,遠低於其他國有大行總資產的54.1%均為貸款。郵儲銀行資產的最大板塊是以國債、政策性銀行金融機構債券為主的金融投資資產,該項佔比高達37.8%。

你不貸款,你風險偏好低,你的不良率要是還高,那就太奇怪了。

而你不承擔風險,你的硬幣的另一面——資產回報率——會長什麼樣?

事實上,郵儲銀行發行價PB水平超出同業50%,市盈率也高達8.4倍,為內資銀行股中最高,但資產回報率僅為同業一半。

你沒看錯,只有一半。

你說你不會賺錢,但我能把錢鎖在柜子里,不會虧——這不是什麼太出色的優點。如果按照同業0.7倍的PB水平略打折扣(比如0.67倍),郵儲的理論合理股價應該為3.5元,在現價基礎上,還有15.87%的漫長下跌空間。

這並非個案,中國再保險、天津銀行、光大證券這些國企金融股,走得幾乎都是一模一樣的「高台跳水」K線圖:這絕非個案,而是一個普遍現象(見下表)。

IPO定價虛高了,會跌,但這並不是最大的懲罰,其實還有更多我們未見得意識到,但遺害長遠的一系列連帶懲罰:

1、 大量的普通投資者虧損;

2、 大量的國資抬庄者——也就是主要的基石投資者,因為鎖定不能出逃,而被迫「大閘蟹」陪綁;

3、 「國資」基石被套後,其鎖定的籌碼不會去交易,流動性會變得很差;

4、 新到者看到套牢籌碼及流動性,望而生畏,保持旁觀,流動性會更差;

5、 沒有流動性,投行也就不會研究和覆蓋,公司淪為無人問津的「殭屍股」;

6、 集資功能已經在日漸弱化的香港市場,越來越依賴這種「圍飛」上市的國企,飲鴆止渴,欲罷不能;

7、 此類案例積少成多,港股的投融資生態一天天惡化,最終嚴重侵蝕香港的集資功能;

所有人——散戶、機構、國有資產、上市公司、港交所、香港證券市場——都將為此買單。

▌四、

基石(corner stone),原指在慶祝建築開工典禮上埋置的奠定建築物基礎的石頭,多比喻使事物得以穩固的根基,在當年紅籌股IPO時,被引入港股市場。彼時因香港投資者不熟悉內地紅籌股,發行承銷商會找來香港或者外資的股票大咖做基石投資者,散戶見大咖入股,於是也開始關注——彼時,這是完全的市場行為,股票大佬只有在IPO定價合理時才會下單,在整個發售中也只是畫龍點睛的點綴,佔比很低,不會喧賓奪主。當禁售期完結後,如果股價適合,這些基石,就會拋售。

但如今,大量香港上市的國企引入所謂的「基石」投資者,與市場行為已基本無關,而是上、下游合作公司拍胸脯、「國家隊兄弟」相互幫忙抬庄,甚至集團公司自己掏錢,國內買資管產品,由對方在境外去參與IPO,等於自家掏錢買自家發行的股票。既然是都是「自家人」捧場就能搞定,當然就無需在意市場的意見,定價當然也就自己說了算,盡量往高了定,就算市場不買賬,就算市場一點也不感興趣,但絲毫不影響IPO上市。

過去兩年以來,這種靠自己人抬庄抬進港交所的現象愈演愈烈。2005年登陸港股的中國神華已算是基石集大成者,其引入的基石投資者包括鄭裕彤的新世界發展、郭鶴年家族的嘉里建設、李兆基的恆基兆業、中信泰富和中國銀行等,就算如此「高調」,基石也只佔到發行規模的17%。

但2015年IPO的大型國企,基石投資者佔比就幾乎都達到了50%以上,而2016年,這個數據基本沒有低於60%的,其中郵儲銀行的基石投資者佔比高達76.77%,最離譜的東方證券(3958),基石比例畸高到了92.82%(見下圖)。

(註:以上數據來自WIND以及網絡搜集與整理,並不保證完全精確)

這次郵儲IPO,佔比95%的國際配售中,得到了CSIC Investment One Limited、上港集團、Victory GlobalGroup Limited、國家電網海外投資有限公司、中國誠通控股集團有限公司、長城環亞國際投資有限公司等六家基石投資者的認購,基石佔比高達76.77%。

不要被英文懵逼了,都是如假包換的國企「兄弟」:CSICInvestment One Limited的中文名是中國船舶重工集團海外投資公司,Victory Global Group Limited的中文名是海航集團海外投資公司。

這種「基石」玩法已徹底變味,結果可想而知: IPO定價被嚴重扭曲,市場根本不看好,上市後股價跌跌不休,成交稀疏清淡,自身淪為殭屍股,整個市場日甚一日趨於沉寂。

害人,且害己!

但這不完全是國企的錯,畢竟對於國企,尤其金融國企而言,IPO價格低於一倍PB,就是國有資產流失,這個帽子,誰也戴不起。

更不完全是「基石」的錯,「基石」只是一個制度工具,無所謂好壞:這如同菜刀,可以殺人,也可以切菜。

問題的核心,還在香港自身。

亂象的背後,是香港金融吸納與包容能力的衰退,是香港集資能力的明顯衰退。低殘的估值水平,令香港這個池子的水位越來越低,依靠自身消化能力,已很難容納大塊頭了,以致不得不依賴、默許,甚至縱容這種內地大型國企的「造假」、「圍飛」上市。

2015年香港IPO融資額達2614億港元,居全球之冠。2016年至今,香港IPO融資額繼續領跑全球(見下圖)。

但這種「風光」的背後,是香港IPO對內地國企越來越嚴重的依賴。去年香港奪得全球IPO榜首,今年續領跑全球,這主要歸功於郵儲銀行、中國華融、光大證券、招商證券、浙商銀行這樣的國企大單。以內地金融機構為例,2016年至今,內地就有8家金融機構赴港IPO,共計融資1103.45億港元。

但以上公司其實並未真正從市場拿到多少錢,自娛自樂而已。剔除「國資兄弟」互相幫忙的部分,香港集資數額其實是在明顯下降。最關鍵,市場其實對公司根本不感興趣,卻營造了一種紅紅火火的IPO氛圍。

而這種「自欺欺人」的自娛自樂,卻會從IPO定價、市場流動性等諸多方面,透支、蠶食並戕害港股的未來。

這就是固步自封的香港金融市場目前的尷尬:固步自封,不與時俱進,沒有跟上內地經濟轉型的步伐,對新興經濟的吸引力越來越差,對內地傳統行業國企的依賴卻在不斷加強(某種程度上甚至是被綁架),香港的多樣性、包容性、最核心的金融競爭力正在不斷喪失。

從2014年的秋天拒絕阿里上市那一天,就預示着今日遲早到來。

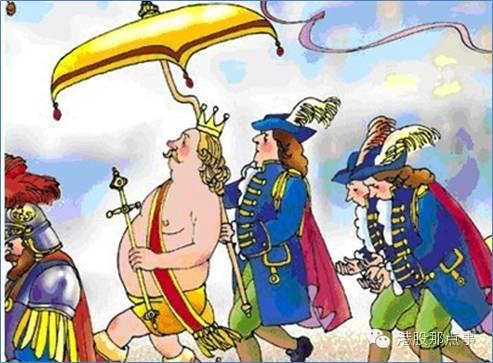

丹麥安徒生曾寫過一個著名的童話故事:《皇帝的新衣》。

志得意滿的皇帝穿着「華貴艷麗」的新衣巡遊,所有人都在嘖嘖稱讚衣服的美麗,只有一個小孩說了一句不同的話:「可是他什麼衣服也沒有穿呀!」。

(他其實什麼衣服也沒穿)

變味的基石「抬庄」營造的紅火IPO,現在就是港股市場「皇帝的新衣」,在IPO公司眼裡,在監管層眼裡,在投行眼裡,這件衣服或許真的很華美。

基石行為並不違法,但請自家人「扮演」的基石投資者,「兄弟包場」的票房,與市場化的機構投資行為,相隔萬里。其中作祟者,不外乎唯利是圖的投行,明知不可而為之的上市公司,以及得過且過的監管層。

所以,首當其衝要「改邪歸正」的,是投行(尤其中資投行)——這種圖眼前之快的包裝行為,其實是寅吃卯糧,戕害的是整個港股的生態與長遠融資能力——而這恰恰是香港這個彈丸之地的核心競爭力,最終害人終害己。

其次,於上市公司(尤其國企)而言,須儘快放棄「面子工程」——自家人,左口袋錢掏到右口袋,幾乎沒從市場融到什麼錢,還要吞下未來跌跌不休,成交清淡,估值長期受壓的苦果,這算哪門子的「生意經」?

最後,也是最重要的,於香港監管層而言,是時候直面並深刻檢討香港金融當前 「虛旺」掩蓋下的羸弱了:IPO基石亂象,只是冰山一角,它折射的是香港金融核心競爭力的持續老化與衰敗。

現在不迥然驚覺,自己革自己的命,未來就算想自救,恐亦晚矣。

亡羊補牢,今猶未晚。

否則,香港會在未來不太遠的某一天赫然發現:自己其實什麼衣服也沒穿。

來源:港股那點事